Православие на Белгородчине во времена патриарха Московского и всея России Святителя Тихона

Это было время начала гонений на Церковь, время гражданской войны.

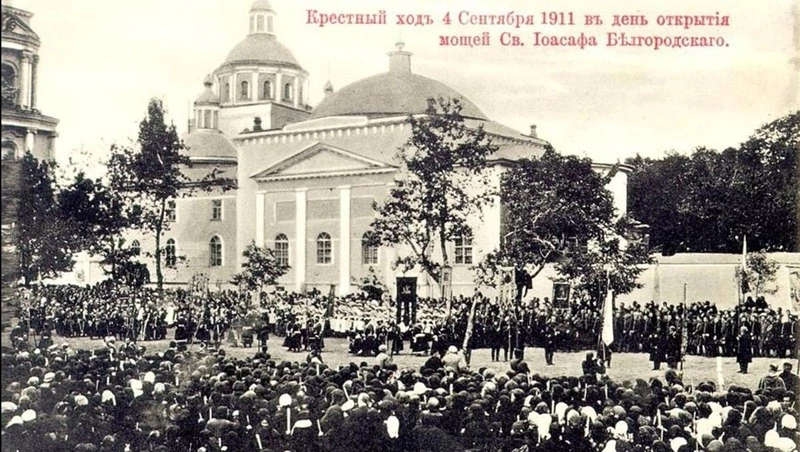

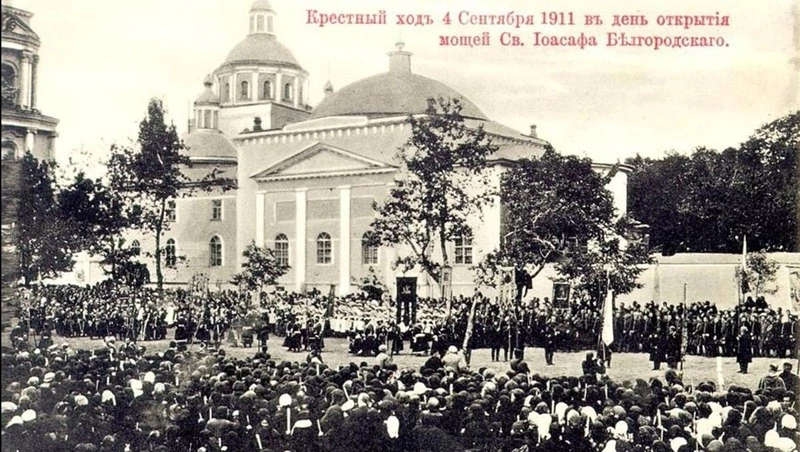

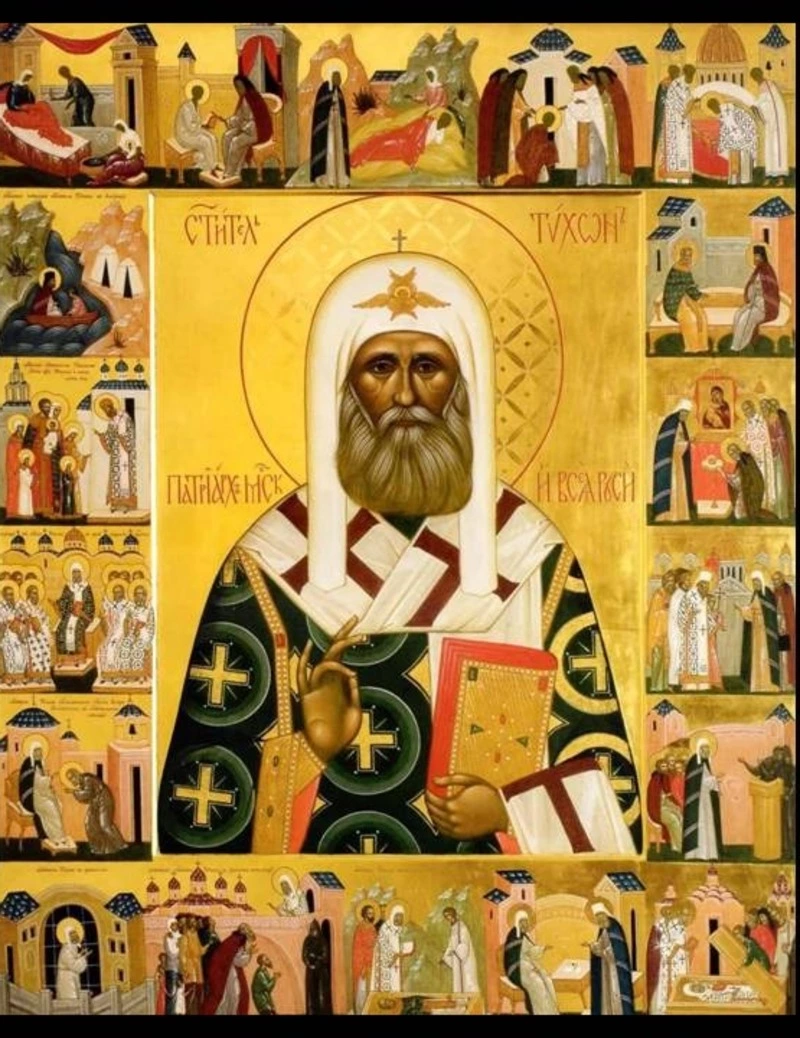

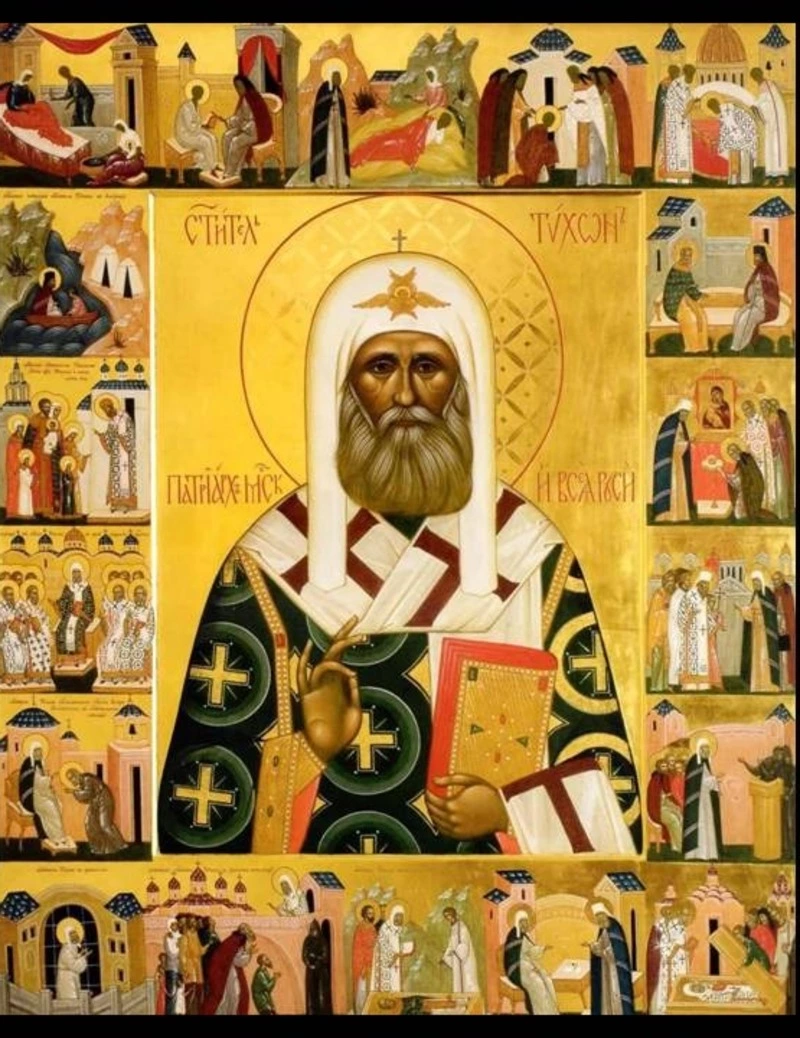

2025 год в Русской Православной Церкви проходит под знаком празднования 100-летия со дня кончины святителя Тихона (Беллавина) - первого Патриарха Московского и всея Руси, избранного после восстановления Патриаршества. Его Святительство пришлось на самые трудные послереволюционные годы. Это было время начала гонений на Церковь, время гражданской войны. До 1918 года большая часть территории современной Белгородской области входила в состав Курской губернии, и несколько районов в Воронежскую. В г. Белгороде проживало 28 тыс.человек, действовало 15 приходских храмов и 2 собора, мужской и женский монастыри, мужская классическая гимназия, женская 8-классная гимназия, учительский институт, учительская семинария, духовное начальное училище, уездное и приходское училища.Важнейшим событием в начале XX века в духовной жизни Белгородчины стали масштабные торжества 16-17 сентября 1911 года, связанные с празднованием обретения мощей Святителя Иоасафа Белгородского и его прославлением в лике святых. Согласно свидетельств непосредственных участников торжеств, только паломников прибыло в город около 150 тыс. человек. Духовный подъём был настолько всеобъемлющим, что многие с восторгом говорили, что Белгород в эти дни стал духовной столицей Русского Православия.Но спустя всего лишь 6 лет ситуация резко изменилась. Годы патриаршества Святителя Тихона патриарха Московского и всея России, с ноября 1917 года по апрель1925 года стали временем исповеднического и мученического подвига, как самого Святейшего Тихона так и тысяч православных людей.

Весь драматизм сложившейся общественно-политической ситуации в России в начале 1917 года заключался в том, что распропагандированное социалистами и другими реформаторскими течениями общество встретило февральскую революцию с неподдельным восторгом. Многим казалось - стоит отменить монархию и государственное устройство обновится и встанет на путь созидания и процветания. Такое настроение овладело и многими представителями Русской Православной Церкви. Тем более, что Синод официально признал легитимность Временного правительства. В нашем регионе такая смена власти получила полную поддержку и одобрение со стороны церковных структур. В Курских епархиальных ведомостях, по благословению архиепископа Курского и Обоянского Тихона (Василевского), было опубликовано следующее заявление: «По воле Божией совершилось в России великое дело. Желанная заря новой жизни ярко заблистала на горизонте нашего отечества и указала совсем новые пути для определения государственного самосознания». Ещё ярче прозвучало обращение чрезвычайного съезда духовенства и мирян Курской епархии: «Духовенство Курской епархии приветствует крушение царского самодержавного строя, основанного на произволе и насилии, и решительно заявляет своё убеждение, что лучшим государственным строем, действительно обеспечивающим свободу Церкви… является, без сомнения, демократический республиканский строй». (опубликовано в газете КЕВ 1917 - N9 и N20).

Подобные настроения проникали в самые широкие слои населения, и, когда в марте 1917 года весть об отречении царя от престола долетела до Белгорода, это сразу спровоцировало резкий подъём митинговой активности людей. «Котёл революции» забурлил по всему краю, но наиболее масштабным он стал в Белгороде.

Первыми пострадали правоохранительные органы. На стихийных митингах принимались категоричные решения об аресте чинов полиции и жандармерии. Вместо них повсеместно стала создаваться народная милиция. В соответствии с распоряжениями Временного правительства, в уездных и волостных городах начали формироваться новые органы власти - временные исполнительные комитеты, в основном, из рабочих и солдат местных гарнизонов. По примеру Петрограда управленческие функции переходили Советам рабочих и солдатских депутатов. Первый на территории нынешней Белгородской области Совет был образован в Белгороде 12-14 марта 1917 года. В конце месяца возник Совет солдатских депутатов в Валуйском гарнизоне. Летом практически во всех уездных и волостных центрах стали действовать Советы крестьянских депутатов.Важнейшую роль в октябрьских событиях 1917 года в Белгороде сыграли поляки. В городе с конца 1916 года был размещён Польский запасной полк численностью около16 тысяч человек. Поляки поддерживали партию большевиков, поскольку именно они обещали им прекращение войны и предоставление независимости Польше.

С ноября 1913 года Белгородским викариатством управлял епископ Никодим (Кононов). После Февральской революции 1917 года он временно исполнял обязанности правящего архиерея всей Курской епархии, так как архиепископ Курский Тихон (Василевский) 15 мая 1917 года был уволен на покой в числе духовных особ, неприязненно относившихся к Временному правительству. После выборов нового архиерея епархию возглавил бывший Рыльский викарий епископ Феофан (Гаврилов).В это же время в августе 1917 года в Москве свою работу начал Всероссийский Поместный Собор. Больше года делегаты собора обсуждали важнейшие вопросы церковной жизни, определяя будущее устройство Церкви. На фоне разворачивающихся революционных событий после довольно острых прений и дискуссий 11 октября было принято решение о восстановлении Патриаршества в Русской Православной Церкви.

После четырёх туров голосования Собор избрал трёх кандидатов на патриарший престол. Первым оказался архиепископ Харьковский Антоний (Храповицкий) - 101 голос. За ним следовал архиепископ Тамбовский Арсений (Стадницкий) - 27, и, наконец, митрополит Московский Тихон (Беллавин) - всего лишь 23 голоса.На Соборе было принято решение: окончательный выбор определит жребий - случайно вытянутый бумажный листик с именем кандидата.К 5 ноября Московский Кремль уже был захвачен большевиками и главное богослужение с избранием единого кандидата на патриарший престол было перенесено в храм Христа Спасителя, где после литургии и молебна старец Смоленской Зосимовой пустыни иеромонах Алексий (Соловьев) вынул из специального ковчега записку с именем нового Патриарха и передал её митрополиту Киевскому Владимиру (Богоявленскому), который вслух зачитал: «Тихон, митрополит Московский и Коломенский». Оставшиеся две записки члены Собора вытащили из коробки и проверили написанные на них имена. Когда митрополиту Тихону объявили результат, в ответном слове среди прочего он сказал: «Ваша весть об избрании меня в Патриархи является для меня тем свитком, на котором было написано «плач и стон, и горе», и каковой должен был съесть пророк Иезекииль (Иез 2:10; 3:1). Сколько и мне придётся глотать слёз и испускать стонов в предстоящем мне патриаршем служении и особенно в настоящую тяжёлую годину!»

Интронизация новоизбранного Патриарха состоялась 21 ноября (4 декабря) в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы в Патриаршем Успенском соборе Московского кремля. Патриарху Тихону выпало сложнейшее испытание: быть главой Русской Православной Церкви в первые годы безбожной власти, которая поставила своей стратегической целью борьбу с религией вообще и уничтожение Православной церкви как организации.В первом обращении к всероссийской пастве Святейший Патриарх характеризовал переживаемые страной события как «годину гнева Божия».В ходе работы Всероссийского Поместного Собора обсуждался и вопрос о преобразовании Белгородского викариатства в самостоятельную епархию. Эту инициативу белгородского духовенства поддержал участник собора митрополит Тифлисский и Бакинский Платон (Рождественский) - уроженец Новооскольского уезда, а также сам Патриарх Тихон. Но до полного утверждения статуса новой епархии дело не дошло, так как внешние обстоятельства требовали рассмотрения более острых проблем, возникших в жизни Церкви.За девять дней до установления в Белгороде советской власти в Троицком соборе монастыря произошло чрезвычайное происшествие, взбудоражившее весь город.

17 октября 1917 года к раке святителя Иоасафа пробрался неизвестный солдат. Приблизившись к гробнице, он стал срывать воздухи и покровы, закрывавшие лик святого. Защитить святыню бросились дежуривший у раки иеромонах и находившиеся рядом люди. Это было первое посягательство на Белгородскую святыню, но не последнее.

Октябрьский переворот произошёл во время управления Курской епархией епископа Феофана (Гаврилова). Страну всё больше и больше поглощал небывалый рост насилия и антицерковной пропаганды вплоть до прямого глумления и издевательств над духовенством и верующими. В Курске на митингах агитаторы предлагали «перерезать попов», а на митингах в Белгороде призывали разрушить храмы или отдать их под театры, а духовенство уничтожить. Звучало и предложение закопать мощи Святителя Иоасафа в землю. Безбожники нередко врывались в храмы с обысками, чтобы завладеть крупными, как им казалось, сокровищами.

В архивных документах сохранились сведения о первых антицерковных действиях новых властей. «В ноябре 1917 г. комендант города Белгорода Поздняков во время обыска в Белгородском мужском монастыре потребовал от настоятеля выплатить контрибуцию на сумму в 200 тыс. рублей. Однако таких денег у монастыря не было, тогда Поздняков забрал двух лошадей и 50 тыс. рублей. Отряд во главе с Шелеховым унёс с монастыря банковских бумаг на 6000 рублей, сорвали золотую ризу с иконы святителя Николая Ратного и золотой напрестольный крест…»

В Белгородском женском монастыре большевики изъяли, 5 000 кубометров дубового бруса и вырубили 3 десятины строевого леса в монастырских угодьях. В это же время в тюрьме в качестве заложников содержались: смотритель Белгородского Духовного училища протоиерей Пётр Сионский, протоиерей кладбищенской Николаевской церкви Василий Солодовников, иромонахи Серафим (Кретов), Леонид Вик и Димитрий Гусаков. Как заложников увезли с собой из Старого Оскола отступающие красноармейцы священника В. Иванова, несмотря на то, что его сын служил здесь же в Красной армии, и диакона Г. Обоянского.

В Корочанском уезде были арестованы священник села Лескова Н. Болотов, священник села Радьковки за агитацию против составления описей церковных ценностей, священники сёл Холодное и Призначное, два священника из Корочи. Освободиться из заключения тогда было возможно только уплатив контрибуцию в размере от 500 до 1000 рублей.Одним из первых в 1918 году в селе Мясоедово Белгородского уезда было совершено убийство настоятеля местного храма протоиерея Константина Ничкевича. В июле 1918 года местными активистами была предпринята очередная попытка убрать мощи святителя Иоасафа из Троицкого собора. В этот раз епископу Никодиму святыню удалось отстоять. Но такая твёрдая позиция владыки крайне обострила его отношения с безбожными властями.В послании от 19 января 1918 г. Патриарх Тихон выражает глубокую озабоченность положением Церкви и осуждает кровавые беспорядки. Святейший обличал безбожную власть, воздвигшую гонения на Церковь, и анафематствовал тех, кто от лица власти творил кровавые расправы. Он призывал всех верующих к защите оскорбляемой Церкви: «А вы противостаньте им силою веры вашей, вашего властного всенародного вопля… - призывал Патриарх, - а если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовём вас, возлюбленные чада Церкви, зовём вас на эти страдания вместе с собою…».

В марте-апреле 1918 г. Белгородский, Грайворонский, частично Корочанский и Новооскольский уезды губернии были оккупированы немецко-гайдамацкими войсками, а белгородские революционеры бежали в Прохоровку. В то же время Белгород оказался и временной столицей Советской Украины: в нём разместились красные украинские отряды и правительство во главе с Георгием Пятаковым. Новое правительство с 24 декабря 1918 по 7 января 1919 года располагалось в гостинице Яковлевой, на Старо-Московской улице (ныне проспект Богдана Хмельницкого).

В декабре 1918 в Белгород вошла Красная армия. И это стало прелюдией большого террора, продолжавшегося до июня 1919 г. К этому времени городскую власть в Белгороде возглавил Леонид Меранвиль де Сент-Клер, который имел возможность лично общаться и с Лениным и с Троцким.

Карательные функции распределялись между уездным ЧК под руководством Михаила Васильева, уездной милицией, которую возглавил Владимир Алексеевич Саенко, и комендатурой под командованием Степана Афанасьевича Саенко.

Особой жестокостью отличался Степан Саенко, говоривший, что «через попов и монахов вся революция пропала». На второй день Рождества 1919 (по н.ст.) года владыка Никодим совершил, как оказалось, последнюю в своей жизни Божественную литургию, произнёс проповедь, а во время вечернего Богослужения был арестован красноармейцами прямо в алтаре и тайно выведен из храма. Его содержали в подвале здания ЧК и подвергали допросам и пыткам. По приказу всё того же комиссара Степана Саенко 10 января 1919 года преосвященный Никодим тремя выстрелами был расстрелян и тут же, около тюремной кухни, закопан в неглубокой яме. Приготовленная для епископа могила была вырыта не по его росту, и его фактически втиснули в эту могилу на коленях лицом вниз. Надзиратель тюрьмы Василий Шварёв, присутствовавший при откапывании владыки, потом говорил: «Его, видимо, туда утаптывали ногами, чтобы он поместился в ней».

Перед наступлением Добровольческой армии в Курске среди других арестованных были расстреляны смотритель Белгородского духовного училища протоиерей Пётр Сионский. Вместе с отцом Петром приняли мученическую кончину протоиерей Василий Солодовников и иеромонах Серафим (Кретов). Подобная участь постигла и очень известного и любимого белгородцами священника - протоиерея Порфирия Амфитеатрова. К этому времени было расстреляно 22 священнослужителя Курско-Белгородской епархии. Среди них: протоиерей Константин Ничкевич из Белгородского уезда, благочинный 1-го Корочанского округа, протоиерей И. Авдеев, священник слободы Борисовки Грайворонского уезда В. Крутиков, священник села Крюково Белгородского уезда В. Косьянов, протоиерей Ф. Андриевский из города Грайворона.

После взятия Белгорода Добровольческой армией братская могила была вскрыта. Тело епископа опознали по сохранившемуся на нём монашескому параману. Медицинский осмотр установил кроме огнестрельной раны в груди, пролом черепа от удара тяжёлым тупым предметом, огромный кровоподтёк в верхней части головы и пролом гортанных хрящей. Останки владыки Никодима были перенесены в Троицкий монастырь при участии всего духовенства города и большом стечении народа, а погребён он был на завещанном им месте - у северной стены собора вблизи раки святителя Иоасафа. (Где они и были обретены 2 ноября 2012 года при строительстве нового здания Белгородской митрополии).

3-4 июня 1919 года в Курске состоялось епархиальное собрание, на котором было решено из-за недостатка денежных средств, упразднить Белгородский церковный совет и оставить вакантной кафедру Белгородского викарного епископа, пустовавшую после расстрела епископа Никодима. Однако Белгород не долго оставался без архиерея, и в августе 1919 года сюда был переведён из Рыльска епископ Аполлинарий (Кошевой). Он участвовал в работе Поместного Собора 1917 года как заместитель епископа Феофана (Гаврилова).

23 августа 1920 года народный комиссариат юстиции принял постановление «О ликвидации мощей», подписанное наркомом Дмитрием Курским (настоящая фамилия Шмемман). Наркомюст предписывал местным властям последовательно проводить «полную ликвидацию мощей, путём передачи их в музеи». В 1921-1922 году на территории Поволжья разразился жесточайший голод. Летом 1921 г. патриарх Тихон издал воззвание о помощи голодающим, обращённое к православной России и ко всем народам мира. Он призывал церковноприходские советы жертвовать драгоценные церковные украшения, не имеющие богослужебного употребления. Комитет, возглавляемый Патриархом, собрал большие средства и во многом облегчил положение голодающих. Однако через несколько дней ВЦИК издаёт декрет о насильственном изъятии из церквей всех ценностей, включая атрибуты богослужения. Патриарх Тихон обнародовал своё послание от 28 февраля 1922 г., осудив декрет как акт святотатства.В это время 19 мая 1922 года по распоряжению властей Патриарх Тихон был изолирован на территории Донского монастыря в Москве - «за антисоветскую деятельность». Здесь Святитель пробыл больше года - до 27 июня 1923 года.Вслед за этим после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к духовенству 10 (23) февраля ВЦИК постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды.

В Курске была создана губернская комиссия по изъятию церковных ценностей в помощь голодающим (Губпомгол). В Белгороде соответственно действовала уездная подкомиссия Помгола.

События вокруг изъятия церковных ценностей порой принимали характер детектива. В ночь с 20 на 21 мая 1922 года неизвестные воры обокрали в Белгороде Тихвинскую (Георигевскую) церковь, унеся из неё драгоценности. Причём это было уже второе ограбление церкви за небольшой промежуток времени. Подозрения властей пали на служителей этой церкви. Милиция арестовала священника Тихвинской церкви Иоанна Егорова и ктитора Кобозева.Утром 21 мая члены правления общины Тихвинской церкви собрались и было приняло решение: « …ходатайствовать: пред Уголовным Розыском об освобождении из под ареста под поручительство всей общины нашего уважаемого пастыря священника Иоанна Егорова, который необходим общине для отправления церковных служб и треб, и ктитора церкви М. Ф. Кобозева».Не обошла стороной кампания по изъятию церковных ценностей и Преображенский храм (нынешний кафедральный собор). 24 апреля 1922 года подкомиссия изъяла в Преображенской церкви 88 серебряных предметов весом 5 пудов 29 фунтов и 75 золотников: из отчёта видно, что всего по городу Белгороду и уезду изъято: серебра - более 107 пудов, (1т. 745 кг), драгоценных камней - 459 штук.С начала 1920-х годов внутри Церкви стали возникать различные религиозные группы, которые, с одной стороны, противостояли традиционной, так называемой, «тихоновской» Церкви во главе с Патриархом Тихоном, а с другой стороны, вели борьбу между собой. Началось размежевание епархий и приходов.

К концу 1922 года обновленцы с помощью властей захватили две трети из 30 тысяч действовавших в то время храмов.29 апреля 1923 года в московском храме Христа Спасителя служением литургии, открыл работу Обновленческий собор. Его заседания проходили в здании 3-го Дома советов. От 72-х епархий прибыли около 380 делегатов. Число собравшихся архиереев составляло 67 человек. Присутствовали и сторонники патриаршей Церкви.Первым деянием собора стала отмена анафематствования советской власти, провозглашённого Патриархом Тихоном. Восстановление института патриаршества было признано контрреволюционным актом, а сам патриарх объявлен предателем Церкви, лишён сана и монашества.

Личной проповедью и твёрдым исповеданием христианской правды, неустанной борьбой с врагами Церкви Патриарх Тихон вызвал ненависть представителей новой власти, постоянно преследовавшей его. Его заключали в тюрьму, содержали под домашним арестом в московском Донском монастыре. Жизнь Его Святейшества всё время была под угрозой: на него трижды совершались покушения, тем не менее он выезжал для совершения богослужений в различных храмах Москвы и за её пределами. За семь лет своего патриаршества Святитель Тихон совершил 777 литургий. Это значит, что Святейший Владыка служил примерно каждые два - три дня. И это при каждодневной колоссальной административной нагрузке, в условиях тяжелейшего психологического давления со стороны властей, арестов, обысков и допросов.

Святейший Патриарх Тихон скончался 7 апреля 1925 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Погребён в московском Донском монастыре.1 ноября 1981 года святитель Тихон был прославлен в лике новомучеников и исповедников российских. Канонизация святителя Тихона произошла на Архиерейском Соборе РПЦ 9 октября 1989 года, отныне этот день стал почитаться как День памяти Патриарха Тихона. Другой день памяти отмечается 7 апреля (25 марта по ст. ст.) в день его преставления.

В начале 1992 года в малом храме Донского монастыря неизвестные совершили поджог. В результате выгорела значительная часть храма, при разборе завалов были найдены мощи святителя Тихона. 19 февраля 1992 года состоялось торжественное обретение святых мощей, которые были помещены в большой храм Донского монастыря. Там они находятся и по сей день.

Благочинный I Белгородского округа протоиерей Олег Кобец.